47,000円だと思って契約したサービス。

いざ請求を見れば、消費税が加わって5万円を超えていました。

税理士である僕でさえ、日常では

「ああ、税抜き表示だったのか」と気づかされることがあるのです。

こうした“思っていた金額との差”は、小さなことかもしれません。

しかし、繰り返されると確かに負担になるでしょう。

僕にとっては、どうにも受け入れがたい感覚なのです。

税抜き表示というのは、どうしても違和感が残るものです

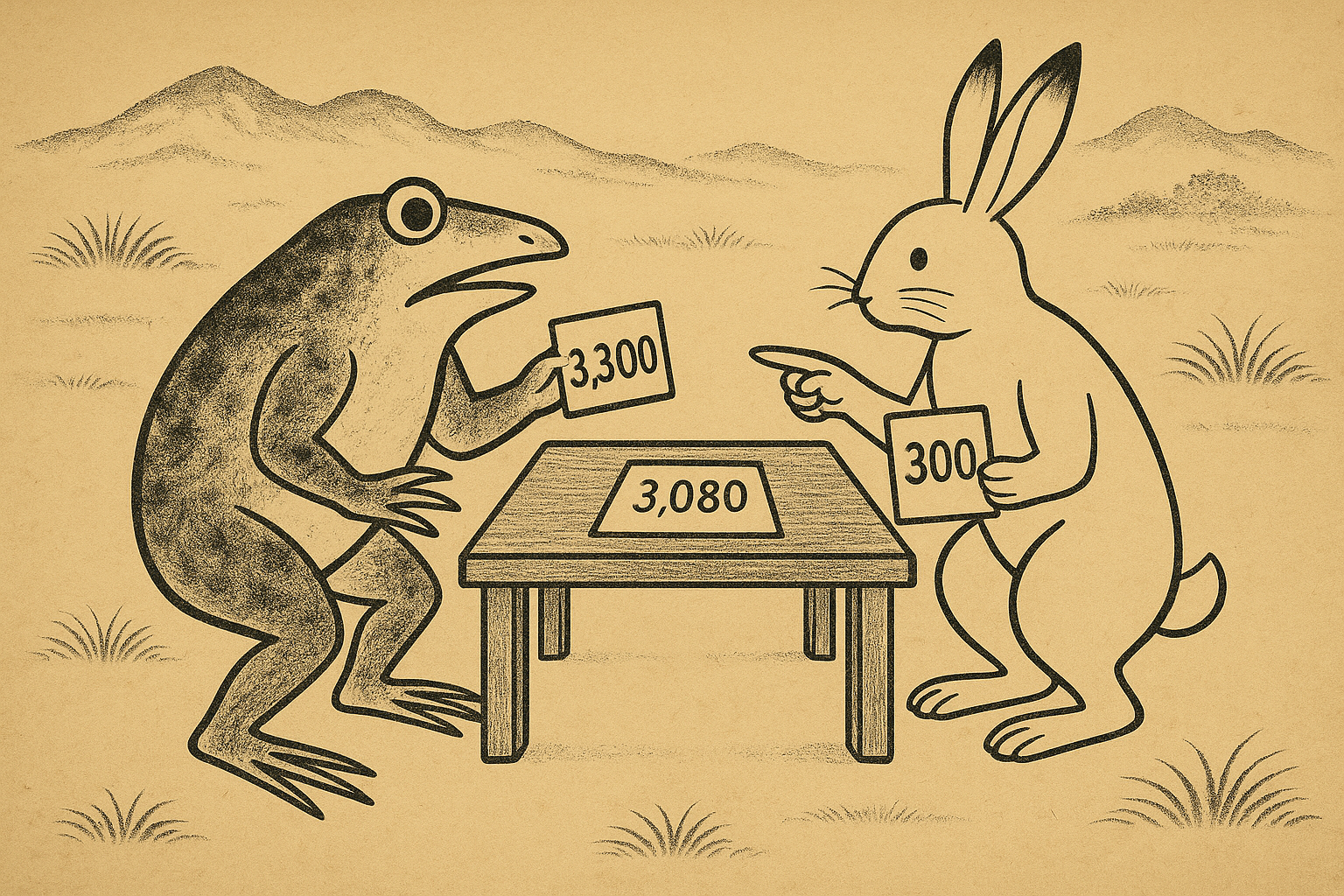

「28,000円(税抜)」と見れば、瞬間的にその金額だと思い込みます。

実際の支払額は

30,800円(税込)。

最初に受けた印象との間にズレが生じます。

わずかな差額であっても、その違和感は消えません。

安く見せたい意図があるのかもしれませんが、

表示としては親切とは言えないでしょう。

総額表示には、こうした背景があります

2021年からは「総額表示」が義務化されました。

消費者に向けた料金は、税込金額で分かるように示さなければならないというものです。

ただし、取引の相手を法人に限定する場合は税抜き表示でも問題はありません。

もっとも税理士事務所の料金表は、法人も個人も目にすることが多いのです。

だからこそ、税込で示しておく方が適切でしょう。

経営者として考えておきたいこと

もちろん、税込で出せば税抜き表示より高く映ります。

横並びで比較されたときに、不利に見えることもあるでしょう。

けれども、契約段階で「思っていたより高い」と言われる方が、よほど面倒です。

最初から税込で提示しておく方が、

互いに余計な手間も誤解も生じません。

その方が、むしろ健全な関係を築けるというものです。

まとめ

そういう理由から、僕は料金表を必ず税込で出しています。

比較されて高く見えるかもしれませんが、

それでかまわないのです。

理由はいたって単純。

僕が税抜き表示が嫌だから。